Dass die öffentliche Verwaltung im Rahmen der bestehenden Strukturen nicht adäquat und zeitnah digitalisiert werden kann, ist inzwischen auch in Bern erkannt worden. In einer kürzlich vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) und der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) veröffentlichten Studie werden drei Varianten vorgestellt, wie dieser Herausforderung begegnet werden soll. Bei einer näheren Betrachtung stellen sich diese jedoch als ungeeignet dar. Die Schweiz muss sich mittels einer Totalrevision der Bundesverfassung neu gründen.

Welche gesundheitlichen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Folgen SARS-CoV-2 für die Schweiz haben wird, ist noch offen; zweifellos werden sie tiefschürfend sein. Natürlich ist kurzfristig alles zu tun, um die Schäden so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig ist

es angebracht, sich schon jetzt Gedanken für die Zeit danach zu machen. Dies aus zweierlei Gründen: Erstens fördert die aktuelle Krise Schwächen der bestehenden Infrastruktur zu Tage, die auch während Normalzeiten einen hohen Zoll fordern. Zweitens, weil wohl nur eine Krise von der aktuellen Dimension den Schwung auszulösen vermag, der erforderlich ist, um die seit langem angestauten Probleme anzugehen. Auch wenn in der laufenden Debatte das Gesundheitssystem und dessen mangelhafte Digitalisierung im Vordergrund stehen, ist die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert.

Problematische Ausgangslage

Zur Illustration kann aus dem «Evaluationsbericht der Wirksamkeit der Organisation E-Government Schweiz bei der Umsetzung der E-Government-Strategie Schweiz» zitiert

werden, der im November 2018 für den Planungsausschuss der Geschäftsstelle von E-Government Schweiz erarbeitet wurde:

«Die Wichtigkeit von E-Government ist auf allen Ebenen erkannt, und der Bedarf an einer staatsesebenenübergreifenden Organisation ist eindeutig gegeben […]. Erwartungen und erzielte Wirkung stimmen in der Wahrnehmung vieler Beobachter nicht überein. Die Ansprüche sind substanziell gestiegen und die gesamte Organisation kann diesen nicht

genügen […]. Es fehlt eine politische Vision und eine Willensbekundung

zu E-Government […]. Die politische Verankerung von E-Government Schweiz ist nicht ausreichend. Die organisatorische Ansiedlung dieses Fachthemas ist bei einem auf IT fokussierten Bundesamt thematisch

und hierarchisch nicht passend […]. E-Government ist ein Fachthema mit Transformationscharakter und sollte nicht in einem mit Informatik betrauten Bundesamt angesiedelt sein. E-Government ist prinzipiell ein

Thema der Verwaltungsabläufe zugunsten von Bürgern und Unternehmen, sowie zwischen Verwaltungseinheiten, welches eine starke politische Komponente aufweist und alle Staatsebenen betrifft […]. Es bearbeiten

zu viele Akteure zu kleine Aufgabenfelder in diesem Themenkomplex, was zu einer gegenseitigen Behinderung und reduzierten Schlagkraft führt, auch wegen dem Bedarf an gegenseitiger Abgrenzung und der fehlenden

Ganzheitlichkeit der Ansätze […]. Dabei ist insbesondere der Bau von separaten Portalen, Apps und Identitätslösungen sehr kritisch zu hinterfragen […].»

Drei Lösungsvarianten

Diese Einschätzungen lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig und haben weiterhin Gültigkeit. Vor diesem Hintergrund gaben das EFD und die KdK eine Studie in Auftrag, um Lösungsansätze zu erarbeiten, wie Bund, Kantone und Gemeinden die strategische Steuerung und Koordination ihrer Aktivitäten, Initiativen und Projekte zur digitalen Transformation wirksamer gestalten können. Der entsprechende Schlussbericht «Digitale Verwaltung: Projekt zur Optimierung der bundesstaatlichen Steuerung und Koordination» liegt seit Oktober 2019 vor. Darin werden drei Varianten sowie ein möglicher Umsetzungsplan vorgeschlagen. Diese Vorschläge werden im Weiteren dargestellt und beurteilt. Anschliessend wird eine alternative Vorgehensweise skizziert.

Variante 1

«Politische Plattform mit Standardentwicklung » ist vom Ambitionslevel

moderat und entspricht einer gezielten, punktuellen Weiterentwicklung des Status quo. Die Zielorganisation wird Aufgaben übernehmen in den Bereichen Strategie- Erarbeitung, Standardsetzung, Bereitstellung von strategischen Basisdienstleistungen, Innovations- und Wissensaustauschförderung, Setzung von Anreizen und Beratung. Allerdings hat die Zielorganisation selbst keine Entscheidungskompetenz;

alle Entscheidungen werden wie bis anhin erst in Antrags- und Beschlussverfahren der beteiligten institutionellen Akteure für verbindlich erklärt.

Variante 2

«Politische Plattform mit verbindlicher Standardsetzung» unterscheidet

sich von Variante 1 dahingehend, dass hier die Zielorganisation bestimmte Standards gesamtschweizerisch nicht nur entwickeln, sondern verbindlich festsetzen kann. In allen anderen Aufgabenbereichen wird die Zielorganisation weiterhin nur als politische Plattform ohne verbindliche Entscheidungskraft über Antrags- und Beschlussverfahren mit den beteiligten institutionellen Akteuren funktionieren. Damit die Zielorganisation Standards für Bund, Kantone und Gemeinden für verbindlich erklären kann, ist eine entsprechende Verfassungsänderung

erforderlich.

In Variante 3

«Behörde / hoheitlicher Akteur» wird die Zielorganisation mit erheblich grösseren Kompetenzen ausgestattet. Neben der verbindlichen Standardsetzung wird die neu zu schaffende Behörde im gesamten Mandatsund Budgetrahmen mit einer autonomen und verbindlichen Entscheidungskompetenz ausgestattet. Die Zielorganisation ist hier als gesamtschweizerische Behörde mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie entsprechenden Verantwortlichkeiten, Rechenschaftspflicht, Governance

und Finanzhoheit im ihr zugeordneten Mandats- und Budgetrahmen konzipiert. Wie für Variante 2 ist auch hier eine Verfassungsänderung erforderlich, wird doch die Autonomie von Gemeinden, Kantonen, Bund und anderen Institutionen der öffentlichen Hand erheblich reduziert.

Zaghafter Umsetztungsplan

Im Schlussbericht wird keiner der drei Varianten der Vorzug gegeben. Die Vorteile der weiter gehenden Varianten 2 und 3 werden durch die Schwierigkeiten der politischen und juristischen Umsetzbarkeit wieder in

Frage gestellt. Daher schlagen die Autoren einen schrittweisen Umsetzungsplan vor, der vorsieht, die Varianten sequenziell zu realisieren. Dabei sollen es sogenannte Exit Points erlauben, die Umsetzung der Varianten 2 oder sogar 3 abzubrechen, sollten sich diese als nicht erforderlich herausstellen. Konkret würde Variante 1 «Politische Plattform

mit Standardentwicklung» bis Ende 2021 realisiert. Bei Bedarf würde anschliessend bis Ende 2024 die Variante 2 «Politische Plattform mit verbindlicher Standardsetzung » umgesetzt. Sollte sich auch diese Lösung als ungenügend herausstellen, würde ab 2025 die Schaffung einer Behörde

in Angriff genommen.

Beurteilung: Viel zu langsam…

Wie sind diese Lösungsansätzen zu beurteilen? Wenn wir uns die eingangs zitierten Herausforderungen vor Augen halten, ist klar, dass Variante 1 völlig ungeeignet ist, öffentliche Verwaltungen bezüglich Digitalisierung voranzubringen. Mit dieser Variante wird einzig der bereits als problematisch erkannte Status quo fortgeführt. Die Varianten 2 und 3 sind zwar radikaler im Ansatz, doch die Vorstellung, dass mit deren Umsetzung erst in zwei beziehungsweise fünf Jahren begonnen würde, erscheint angesichts der heute bestehenden Ineffizienz und Systemmängel sowie des

rasanten technologischen Wandels geradezu grotesk. Mit den heutigen Strukturen leisten wir uns nicht nur ein Flickwerk an Systemen und Prozessen, sondern laufen Gefahr, den immer grösser werdenden Rückstand nicht mehr aufholen zu können. Während die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung schon vor der Covid-19- Pandemie schleppend verlief, bietet sich nun die historische Chance, die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung mit höchster Priorität und vereinten Kräften anzugehen.

… und der Herausforderung unangemessen

Heisst dies, dass sofort eine Behörde gemäss Variante 3 zu schaffen ist? Auf den ersten Blick erscheint dieser Ansatz verheissungsvoll. Der neue hoheitliche Akteur wäre innerhalb der föderalen Strukturen eine institutionelle Figur sui generis. Andere Behörden, die in letzter Zeit geschaffen wurden (Swissmedic 2002, Finma 2007), decken eng begrenzte Sachgebiete ab und setzen hauptsächlich Bundesrecht um; kantonale oder gar kommunale

Behörden sind von ihnen kaum direkt betroffen. Dies wäre

jedoch im Falle der neuen E-Government- Behörde anders: sie würde über alle Politikfelder hinweg technische und organisatorische Standards und Prozesse festlegen sowie strategische Projekte finanzieren, welche die digitale Realität der Bundesbehörden, der Kantone und Gemeinden weitgehend vordefinieren. Damit würden die für föderale Strukturen typischen Autonomien stark eingeschränkt beziehungsweise es wäre zu erwarten, dass Gemeinden und Kantone die Arbeit der neuen Behörde

politisch blockieren würden. Es ist unklar, inwieweit sich die Autoren des Schlussberichts dieser Problematik bewusst sind, denn in ihren Ausführungen zu den möglichen konkreten Aufgaben der neuen Zielorganisation sind sie erstaunlich vage. So werden Interoperabilitätsdienste, gemeinsame Register und elektronischer Dokumentenaustausch als mögliche zukünftige Projekte genannt, ohne zu erklären, was die substantiellen Unterschiede zwischen diesen Konzepten im vorliegenden Kontext sind. Auch beim Begriff Standardsetzung und -entwicklung bleibt unklar, in welchen Bereichen die Behörde standardisieren soll – und in welchen nicht. Bei der Digitalisierung sind Standards essenziell. Einmal festgelegt, lassen sich daraus Anforderungen

an Software, Hardware, Organisation, Governance etc. zu einem guten Teil direkt ableiten. Zudem werden Standards nicht isoliert entwickelt und festgelegt, sondern müssen innerhalb ihres Anwendungsbereichs mit anderen, bereits bestehenden Standards abgestimmt werden. Über kurz

oder lang führt dies zu einer umfassenden Standardisierung aller relevanten Systeme und Prozesse. Standards sind also de facto viel mehr als nur Standards, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass sie auch von

allen umgesetzt werden.

Mit anderen Worten: Variante 3 basiert auf dem Grundlagenirrtum, dass sich ein föderales, multidepartementales, dem Rechtsstaat und direktdemokratischen Prozessen verpflichtetes Staatswesen mit einer zusätzlichen, technokratischen Behörde digital transformieren lässt. Wie in

allen anderen Lebensbereichen erkennbar ist, verändern sich Werte, Prozesse und Strukturen im Zuge der Digitalisierung grundlegend. Dabei erweisen sich die technischen Herausforderungen oft als die geringfügigsten; die ebenfalls notwendigen organisatorischen und kulturellen Veränderungen erfordern meist einen viel grösseren Ressourceneinsatz. Der Staat kann sich dieser Dynamik und den entsprechenden Herausforderungen nicht entziehen oder diesen mittels einer Abkürzung aus dem Weg gehen.

Totalrevision der Bundesverfassung unumgänglich

Soll das schweizerische Staatswesen für das 21. Jahrhundert fit gemacht werden, muss es von Grund auf erneuert werden. Dabei stehen nicht die Prinzipien des Föderalismus, der direktdemokratischen Partizipation, des Rechts- und Sozialstaats zur Diskussion, sondern deren konkrete Ausgestaltung. Sie müssen im Rahmen einer Revision der Bundesverfassung neu interpretiert werden. Inhaltlich sind dabei

folgende drei Fragen zu klären:

- Welche staatlichen Aufgaben sind digitalisierbar?

- Auf welcher föderalen Ebene werden diese Aufgaben am besten erfüllt?

- Inwieweit müssten Kantone und Gemeinden fusioniert bzw. neuformiert werden, damit diese ihre Aufgaben selbständig erfüllen können?

Für die umfassende Neuregelung der Digitalisierung auf Verfassungsebene wäre das Instrument der Teilrevision der Bundesverfassung nicht zulässig, da das Gebot der Einheit der Materie verletzt würde. Dagegen bietet sich die Totalrevision an, deren Ablauf im konkreten Fall wie folgt aussehen könnte:

- Bundesversammlung und -rat setzen eine Taskforce ein, die innerhalb von sechs Monaten folgende Aufgaben übernimmt: Entwicklung eines Grobkonzepts, wie die Totalrevision durchgeführt werden soll (rechtliche Aspekte, Organisatorisches, Personalfragen, Finanzierung

etc.). Sie entwickelt auch geeignete Instrumente, um die Totalrevision partizipativ zu gestalten. - Sofern National- und Ständerat mehrheitlich für die Ausarbeitung einer totalrevidierten Verfassung sind, ist zwar keine Abstimmung mit Volk- und Ständemehr erforderlich; diese wäre jedoch zur erhöhten Legitimation des Vorhabens empfehlenswert.

- Stimmen Volk und Stände der Ausarbeitung einer totalrevidierten Verfassung zu, beginnt die eigentliche Arbeit des Parlaments. Mittels Unterstützung der Verwaltung, Wissenschaft sowie möglichst aktiver Partizipation der Bürgerinnen und Bürger formuliert es die neuen

Verfassungsbestimmungen. - Die totalrevidierte Verfassung ist Volk und Ständen vorzulegen. Da bei einer Annahme auch Kantone und Gemeinden neu fusioniert bzw. neuformiert würden, sind auch diese Reformen durch Volksabstimmungen zu legitimieren.

Zweifellos sind die Herausforderungen einer Totalrevision um ein Vielfaches grösser als jene der oben diskutierten Varianten 2 und 3. Der seit langem überfällige Quantensprung in der effizienten Erfüllung von Staatsaufgaben dürfte indessen anders nicht zu schaffen sein. Die direkten gesundheitlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen der Covid-19-Pandemie werden auch für die Schweiz epochal ausfallen. Gelingt es jedoch, die Krise mit der Digitalisierung der Staatsaufgaben erforderlichen Totalrevision der Verfassung zu verbinden, wird die Schweiz nach der Corona-Pandemie besser aufgestellt sein als je zuvor.

Die Schweiz erhält mit SARS-CoV-2 einen Schuss vor den Bug (Frachter Helvetia der schweizerischen Hochseeflotte).

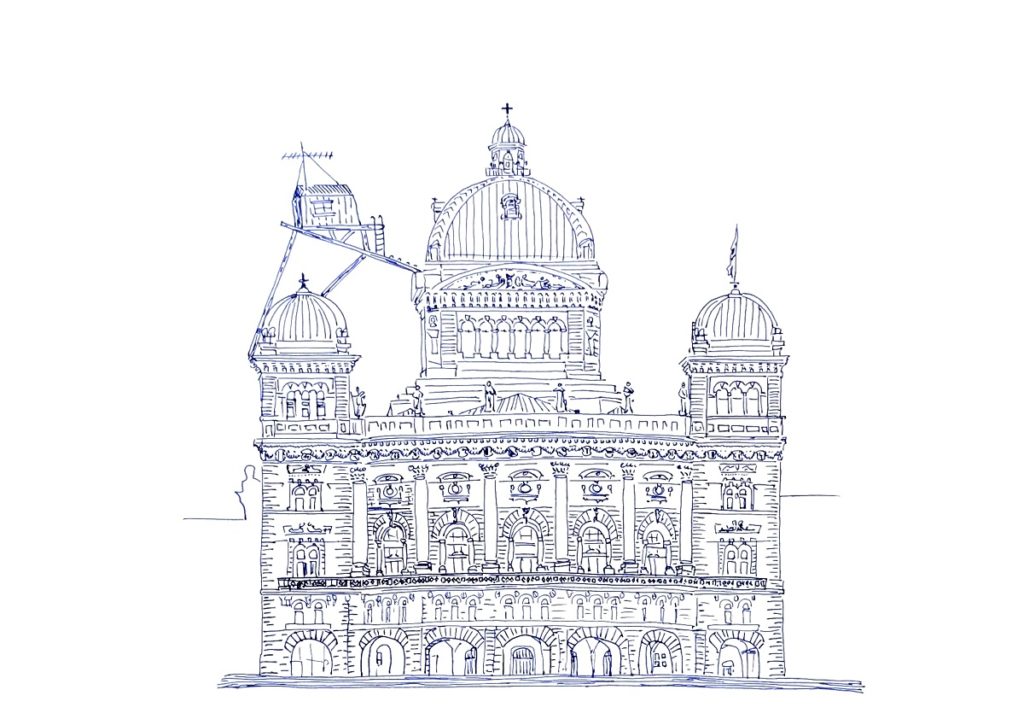

Mittels einer Totalrevision der Bundesverfassung könnte sich die Schweiz auf der grünen Wiese neu gründen.